Abstract:

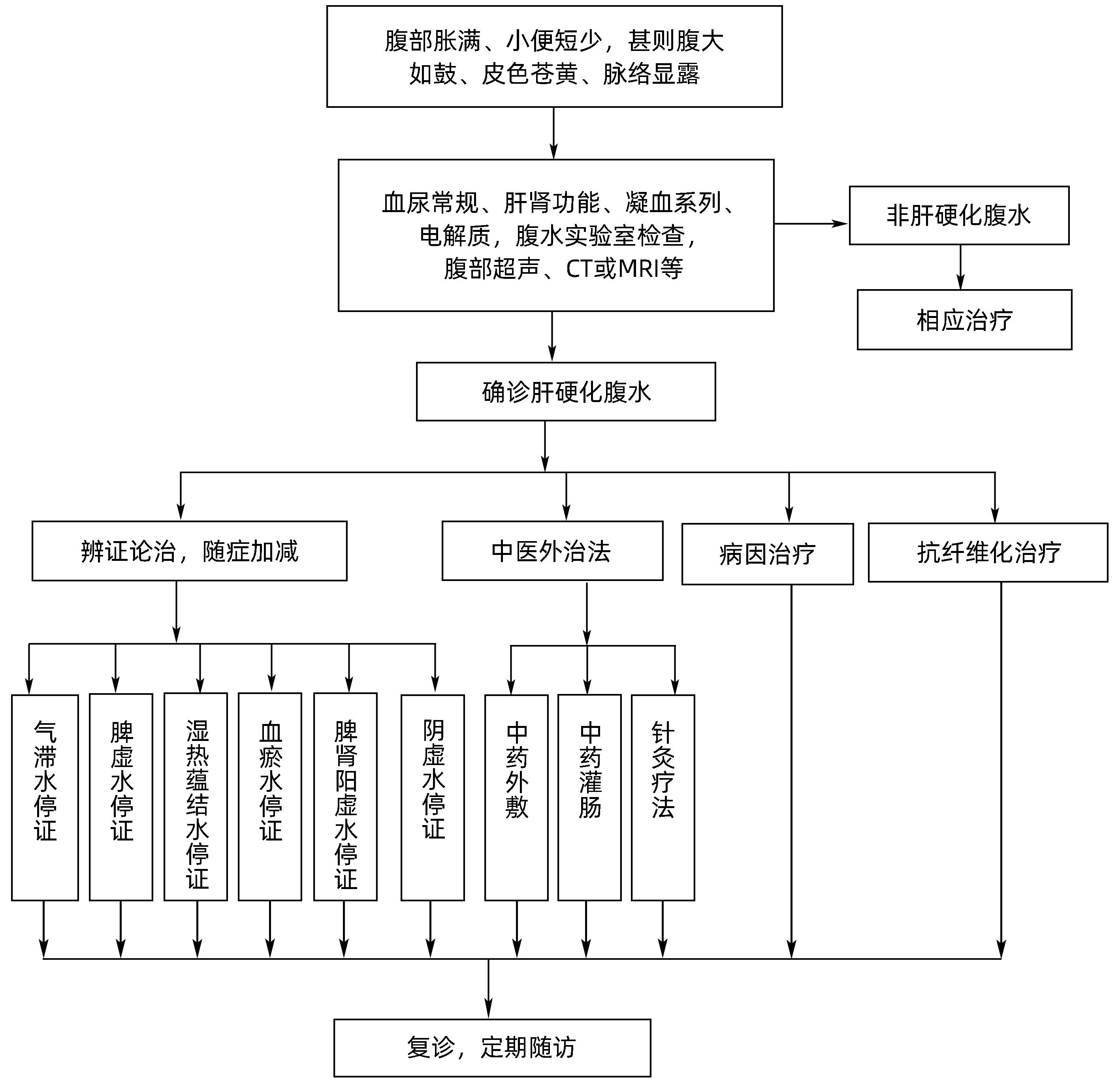

Ascites of cirrhosis is one of the most common complications in patients with decompensated cirrhosis. Branch of Gastrointestinal Diseases, China Association of Chinese Medicine Published Expert consensus on Traditional Chinese Medicine diagnosis and treatment of ascites due to cirrhosis in 2012 and 2017. With the development of Traditional Chinese Medicine research on cirrhosis ascites, it is necessary to update the expert consensus on diagnosis and treatment. This consensus combines the research of Traditional Chinese Medicine and Western medicine in the diagnosis, treatment and prevention of ascites in cirrhosis, highlights the clinical practicability and reflects the latest research progress.

肝硬化腹水中医诊疗专家共识(2023)_参考文献.pdf

肝硬化腹水中医诊疗专家共识(2023)_参考文献.pdf

PDF下载 ( 972 KB)

PDF下载 ( 972 KB)

下载:

下载: