近二十年我国自身免疫性肝病领域发展历程的回顾与展望

DOI: 10.3969/j.issn.1001-5256.2022.04.001

Review and prospect of the development in the field of autoimmune liver diseases in China over the last 20 years

-

摘要: 本文通过大数据回顾了2001年—2020年我国自身免疫性肝病领域获得国家级研究项目和在国内外发表学术论文的情况,结果展现了二十年来的发展变化趋势。介绍了新发布的自身免疫性肝病诊断治疗指南的更新要点,回顾了自身抗体检测技术的发展并分析其进展。Abstract: Through big data, this paper reviews the national research projects and the academic papers published in China and globally in the field of autoimmune liver diseases in China from 2001 to 2020, revealing the development trend in the past two decades. This paper also introduces the updates of the newly issued guidelines for the diagnosis and treatment of autoimmune liver diseases, and reviews the development of autoantibody detection technology and analyzes its progress.

-

自身免疫性肝病(autoimmune liver disease,AILD)是一组由异常自身免疫介导的肝胆炎症性疾病,根据自身免疫攻击对象的不同、免疫应答类型及临床表现特点的不同,主要包括自身免疫性肝炎(autoimmune hepatitis,AIH)、原发性胆汁性胆管炎(primary biliary cholangitis,PBC)、原发性硬化性胆管炎(primary sclerosing cholangitis, PSC)以及相互重叠的重叠综合征。近年,IgG4相关肝胆疾病也受到重视[1]。自20世纪90年代国际自身免疫性肝炎组织(IAIHG)公布了修订的AIH诊断标准[2]以及有关胆汁淤积性肝病的诊断标准以来,AILD的临床和基础研究在不断快速进展[3]。

就我国肝病整体结构而言,AILD所占比例较低。在21世纪初,临床对这类肝病普遍认识不足,重视程度不够,自身抗体检测项目少,使AILD的确诊存有许多困惑。二十年来,肝脏疾病的构成比发生了显著变化,AILD领域取得了很明显的进步。为了更清楚地了解我国AILD的发展历程,本文从科研和临床两个方面对二十年来的发展变化作一回顾分析,从数据看发展,望对同行们有所帮助。

1. 我国AILD领域基础与临床研究的发展

1.1 二十年来国家自然科学基金获批项目的变化

国家自然科学基金代表这个领域科学研究特别是基础研究的发展水平,纵观2001年—2020年获得批准有关AILD的研究项目,可以欣喜地看到从数量和内容上所发生的显著变化。

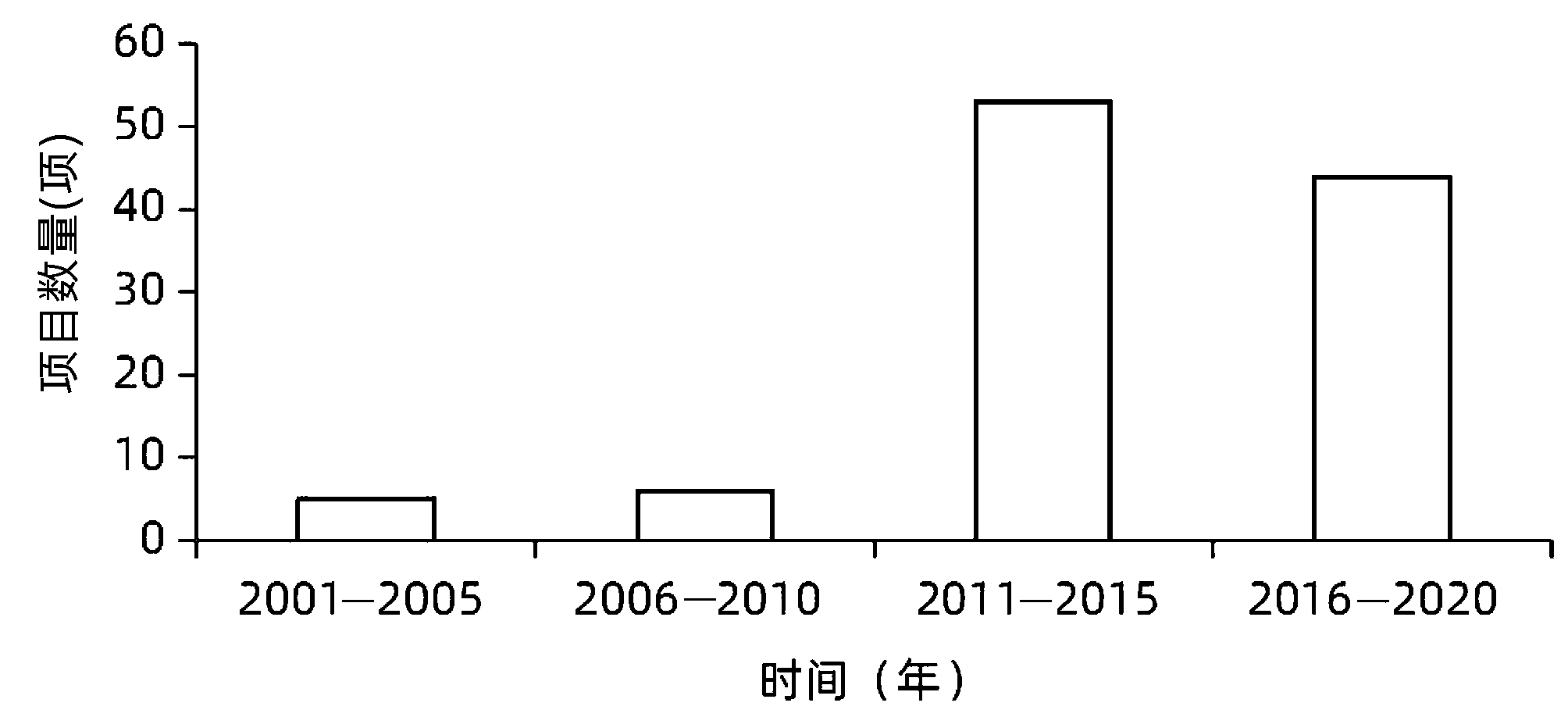

笔者将所有获批项目按每5年一阶段作了分析比较(图 1)。获批项目在数量上的变化一目了然:2001年—2005年获批项目仅有5项(面上项目4项,青年基金1项);首个项目获批于2003年,针对PBC特异性T淋巴细胞免疫的研究(刘海英,第二军医大学);2004年3个项目立项,分别为PBC特异性抗体及靶抗原研究(仲人前,第二军医大学)、PBC的动物模型研究(李永哲,中国医学科学院)和实验性AIH发病机制方面研究(邱德凯,上海交通大学);2005年仅1项关于AIH特异性T淋巴细胞表位的研究(闫惠平,首都医科大学)。2006年—2010年有6个项目获批(面上项目5项,青年项目1项),其中5项有关PBC的基础研究,1项有关AIH的基础研究。这些数据反映出,在2001年—2010年的十年中,国内许多医院对AILD的认识还处在起步阶段,诊断必需的实验室、病理等技术手段尚不完善,临床确诊病例有限。因此,这个阶段的科学研究仅集中在少数起步比较早的单位。研究角度重点在认识自身抗体及其靶抗原、特异性T淋巴细胞免疫及建立动物模型等相对初始层面的研究。

而在2011年—2015年获批项目数量激增至54项,除了面上项目(26项)、青年基金(22项)外,还有重大研究计划2项、重点项目2项和其他项目2项。重点和重大研究计划项目开启了针对PBC的免疫发病机制的深入研究,以及免疫生物治疗、间充质干细胞(mesenchymal stem cell, MSC)干预作用的机制等深入研究;并有国家杰出青年项目获批(马雄,上海交通大学)。2016年—2020年获批项目44项,除了面上项目(16项)和青年基金项目(12项)外,有关PBC肝内免疫微环境研究的国际(地区)合作项目和关于AIH发病机制研究的优秀青年项目(唐茹琦,上海交通大学)立项。很明显,2011年—2020年这个阶段是国内肝病领域对AILD普遍重视、诊疗水平显著提高的阶段,是AILD领域科学研究突飞猛进的一个发展阶段。

1.2 我国学者二十年来在国内外学术期刊发表AILD论文情况的变化趋势

除了国家级研究项目,发表学术论文情况也是反映一个领域临床与科研发展的窗口。在国际学术方面,Gines教授在2015年于葡萄牙召开的“Autoimmune Liver Diseases in the Liver”专题会议上,援引Pubmed数据报告了五十年间全球AILD发表的论文情况,以每10年为1组计:1955年—1965年发表论文105篇,1966年—1975年565篇,1976年—1985年672篇,1986年—1995年1704篇,1996年—2005年3194篇,2006年—2015年6245篇。这种成倍增加的趋势表明全球临床和基础研究者对这个领域的关注度在显著上升,或者也提示疾病的发病率在增加[4]。相比之下,我国在这个领域起步较晚,但通过以下数据,可以清楚地看到国内二十年来AILD领域从基础到临床令人欣喜的进展。

1.2.1 我国学者2001年—2020年来在国际医学期刊发表AILD相关论文的数量变化趋势

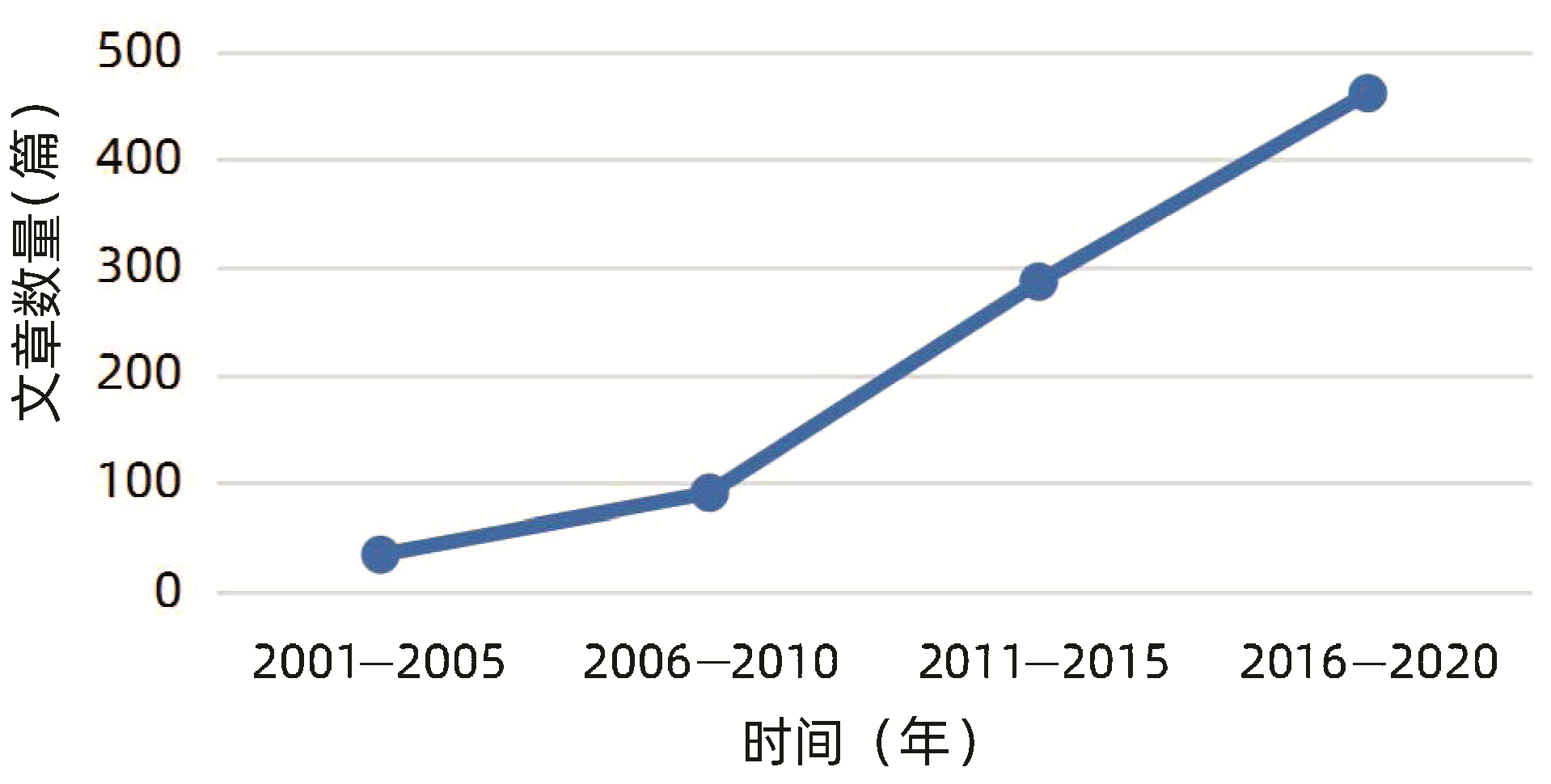

笔者将检索到的二十年间的数据以每5年为一个阶段进行比较分析(图 2)。发表相关文章的总体数量:2001年—2005年发表文章共计35篇;2006年—2010年共计91篇(较前5年增长1.6倍);2011年—2015年共计287篇(较前5年增长2.2倍);2016年—2020年共计462篇(较前5年增长60%)。

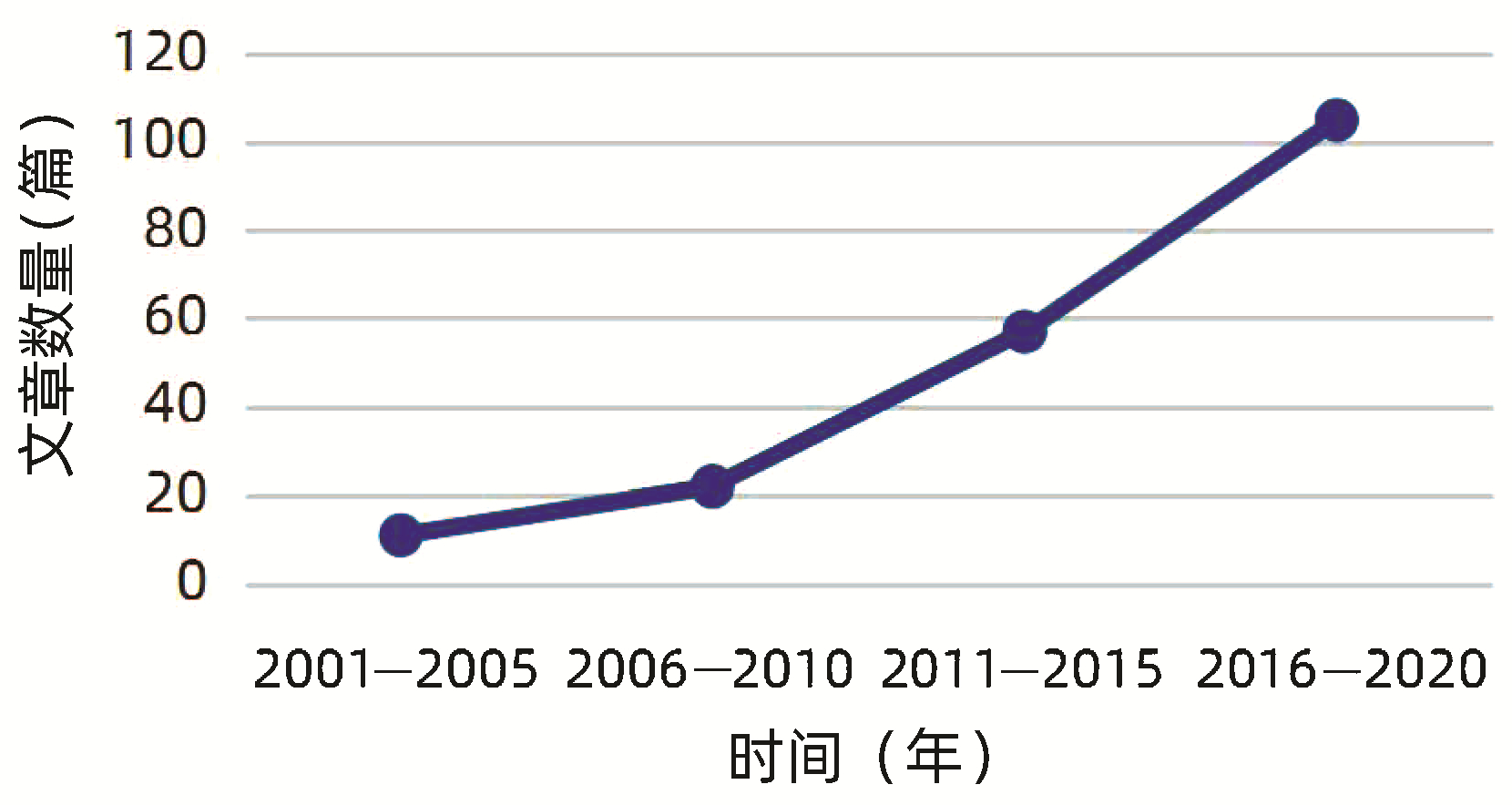

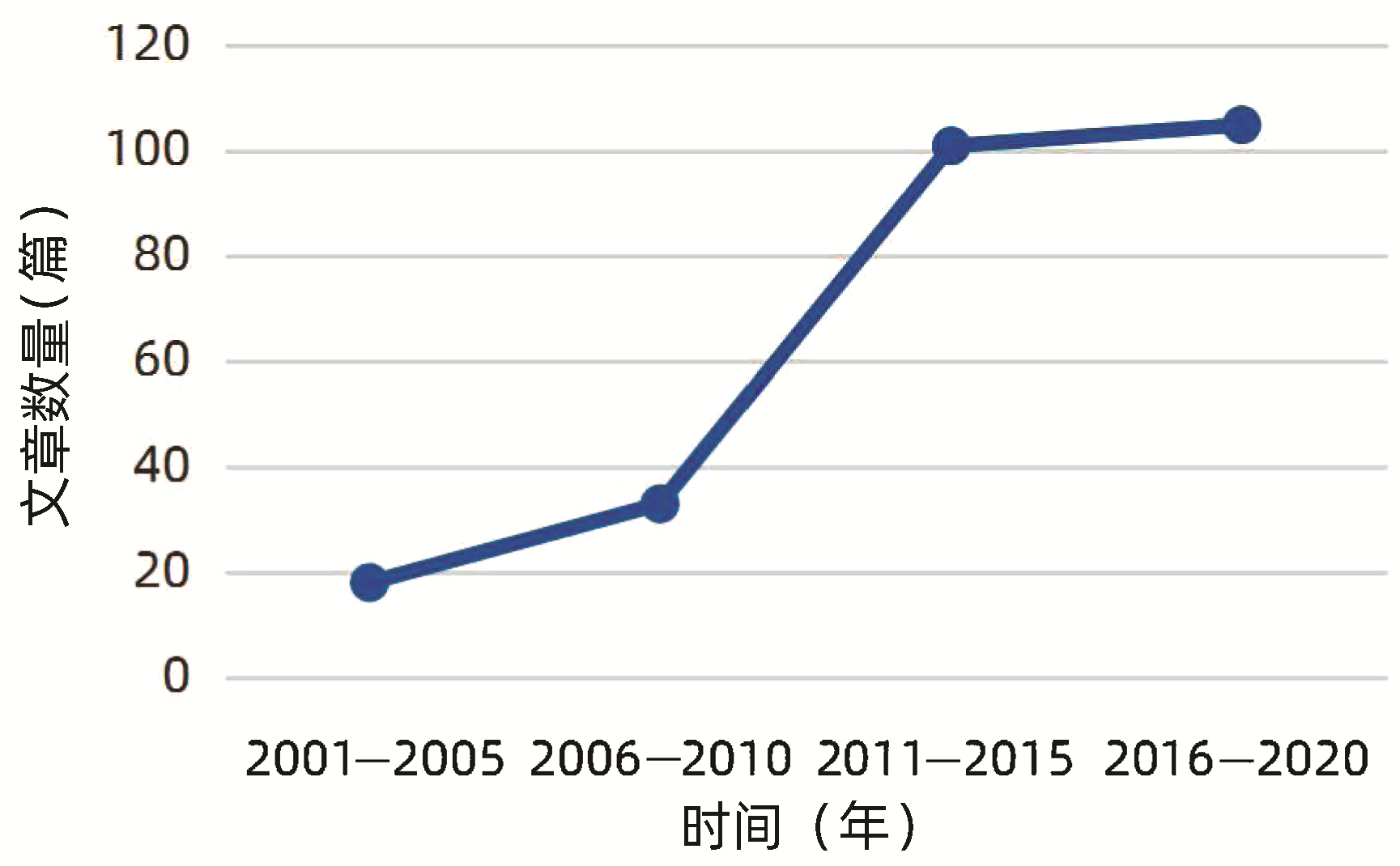

若以AIH或PBC为关键词分别检索,可见两种疾病相关学术论文的变化趋势有所不同。由图 3可见发表AIH文章的数量呈缓慢上升趋势:2001年—2005年发表文章共计11篇;2006年—2010年共计22篇(较前5年增长1.0倍);2011年—2015年共计57篇(较前5年增长1.6倍);2016年—2020年共计105篇(较前5年增长84%)。由图 4可见发表PBC文章的数量:2001年—2005年发表文章共计18篇;2006年—2010年共计33篇(较前5年增长83%);2011年—2015年共计101篇(较前5年增长2.0倍);2016年—2020年共计105篇(较前5年基本持平)。PBC的学术论文数量增加时间早于AIH的学术文章,这一现象明显与PBC的临床确诊易于AIH有关,也不能排除PBC的发病率高于AIH的可能性。由于二十年间仅查到十几篇PSC的论文,故未做比较分析。

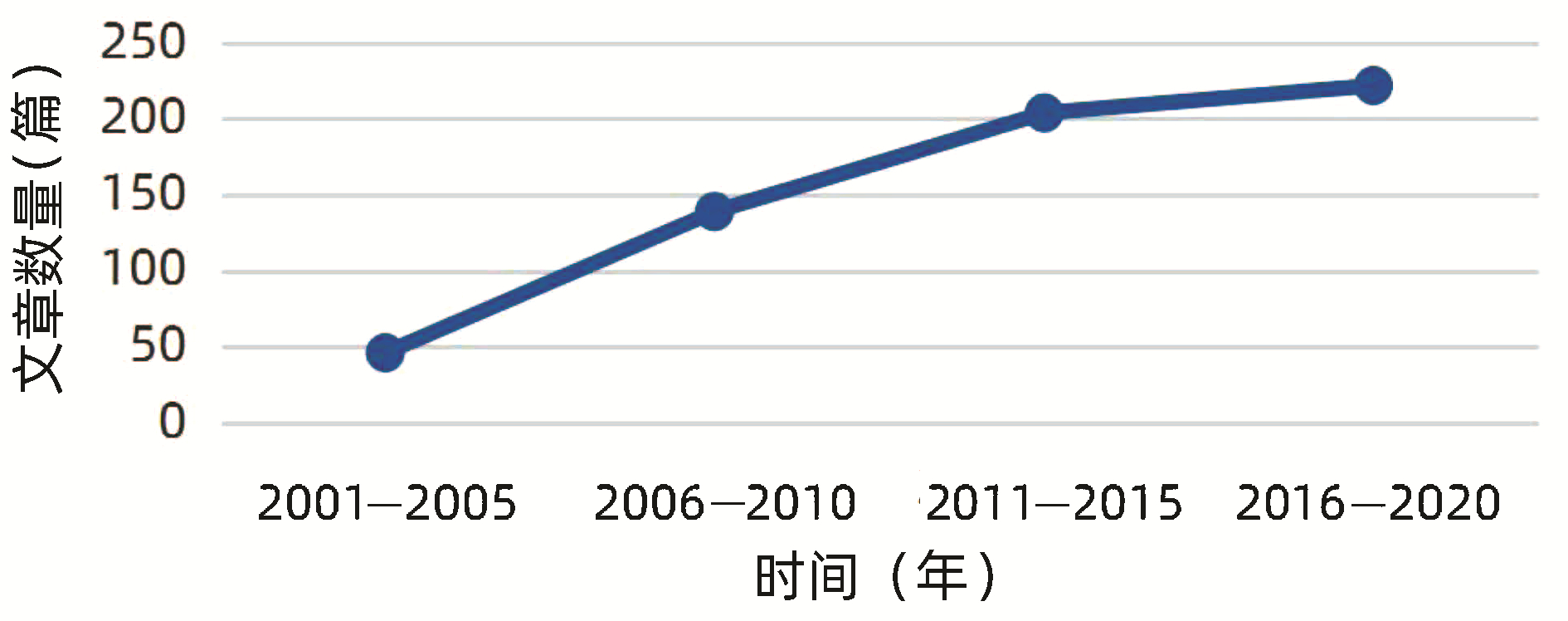

1.2.2 我国学者近二十年在国内医学期刊发表AILD论文数量变化趋势

中文文章能够更早地反映出AILD在临床普遍认识和诊断治疗水平提高的过程。此处仅以“自身免疫性肝病”为检索词,同样以每5年为一个阶段作比较分析(图 5),文章数量显示:2001年—2005年发表文章共计46篇;2006年—2010年共计139篇(较前5年增长2.0倍);2011年—2015年共计204篇(较前5年增长47%);2016年—2020年共计222篇(较前5年增长9%)。与同期在国外发表论文情况相比,国内论文自2006年以后即出现增长,这与2011年起始获批国家自然科学基金项目猛增和国际上发表论文主要在2011年后迅速增长的趋势是完全契合的。

1.2.3 我国学者近二十年在国际医学期刊发表高影响因子(IF)论文的情况

除了发表论文数量上反映出的显著变化趋势,从IF角度也做两个层面的分析:(1)平均IF。2001年—2005年平均IF为3.31;2006年—2010年为3.74;2011年—2015年为3.75;2016年—2020年为4.03;由于论文平均IF受多种因素影响,此数据未能反映出二十年来的变化。(2)高影响因子论文。主要集中于Hepatology、Journal of Hepatology、Nature Communications、Gut和Cellular & Molecular Immunology等期刊。发表时间基本在2010年之后,2010年—2011年的2篇文章聚焦CD4+CD25+ Tregs和细胞毒性细胞因子之间的不平衡在PBC发病机制中的作用;评价AIH简化诊断标准在中国患者的诊断特异性、敏感性。2015年—2020年的高IF论文:全基因组关联研究确定了PBC的6个新风险位点;CXCR5+ CD4+ T滤泡辅助细胞参与PBC的发病机制;潜在AIH免疫抑制药物的研究;表达CD11b的B淋巴细胞有效抑制CD41 T淋巴细胞反应并减轻实验性AIH小鼠的炎症以及关于AIH中肠道微生物群的组成和功能改变的研究。而2021年在Hepatology最新发表的论文则是深层次的发病机制研究:肝脏CD69+CD103+CD8+驻留记忆T淋巴细胞在AIH中的临床意义;C/EBPα/miR-7控制CD4+T淋巴细胞活化和功能并协调小鼠实验性AIH等。以上信息不够完全,未能涵盖IF不太高但不乏创新性或重要性的论文,仅表明近十年来我国学者在这个领域取得了越来越深入的高水平研究成果。

纵观二十年来我国AILD的发展之路,以上几个方面表明,我国对AILD的普遍认识和重视基本上起始于21世纪初,经历了10年左右临床诊疗水平的上升期,在2011年以来的10年,展现出基础和临床研究的深入及科研论文水平的迅速提高,展示了一系列令人欣喜的发展变化趋势。但同时也反映出一些现实问题,例如:从全国范围发表国际学术论文和科研情况看,本领域临床和基础研究方面还有很大提升空间(因文字所限未作详细分析)。PBC的学术论文数量增加时间早于也多于AIH的学术文章,从侧面反映AIH需要寻找更特异的标志物以有效提高诊治水平。而或许受制于病例数量,PSC的研究文章和科研项目均很少,更需要多加关注。

2. 我国AILD临床诊疗方面二十年来的进展变化

2.1 AILD诊疗指南的更新

2015年前,我国肝病领域缺乏AILD相关临床诊治指南,AILD诊断及治疗主要参考美国及欧洲的指南。2015年中华医学会肝病学分会、消化病学分会和感染病学分会共同颁布了《自身免疫性肝炎诊断和治疗共识(2015)》,《原发性胆汁性肝硬化(又名原发性胆汁性胆管炎)诊断和治疗共识(2015)》,《原发性硬化性胆管炎诊断和治疗专家共识(2015)》,针对我国AILD特点,给予了指导建议。

近年来,国内AILD的临床研究提供了许多新的数据和资料,中华医学会肝病学分会自身免疫性肝病学组对相关文献证据进行了评估,由中华医学会肝病学分会对既往共识进行更新修订,于2021年12月颁布了《自身免疫性肝炎诊断和治疗指南(2021)》[5],《原发性胆汁性胆管炎的诊断和治疗指南(2021)》[6]及《原发性硬化性胆管炎的诊断和治疗指南(2021)》[7]。以下对3个指南主要的更新内容作一简单介绍。

2.1.1 《自身免疫性肝炎诊断和治疗指南(2021)》[5]

推荐意见由原诊疗共识的33条调整为18条,新增推荐主要在治疗和特殊类型处理方面:(1)泼尼松(龙)初始剂量推荐按体质量为0.5~1.0 mg·kg-1·d-1, 建议有条件时在加用硫唑嘌呤前监测TPMT和NUDT15基因型。(2)在脆性糖尿病、高血压病、严重骨质疏松等不能耐受泼尼松龙的非肝硬化患者可考虑使用布地奈德。(3)Ishak系统HAI评分<4分或Scheuer分级系统G≤1作为AIH治疗获得并维持生化缓解(血清氨基转移酶和IgG水平复常)和肝组织学缓解目标。(4)增加急性重症AIH患者治疗推荐,患者尽早使用甲泼尼松(龙)(40~60 mg/d)试验性治疗,糖皮质激素治疗1~2周内实验室检查无改善或临床症状恶化者,建议进行肝移植评估。AIH相关急性肝衰竭患者建议直接进行肝移植评估。(5)增加药物性肝损伤与AIH鉴别诊断的内容,肯定肝组织学检查对鉴别药物性肝损伤与AIH具有重要作用。推荐立即停用可疑引起肝损伤的药物,病情较重者可短期(3~6个月)使用泼尼松(龙)治疗。若停用糖皮质激素后患者肝生化指标再次升高则支持AIH诊断,需进行标准化治疗。(6)增加对进行免疫抑制治疗前筛查患者HBV的推荐,在进行免疫抑制治疗前筛查患者的HBsAg和抗HBc抗体以及血清HBV DNA,以评估HBV再激活风险以及启动抗病毒治疗的必要性。慢性乙型肝炎患者在病毒得到完全抑制后仍存在肝炎活动者需注意排除AIH可能。(7)在AIH患者妊娠过程中,推荐加用硫唑嘌呤(25~50 mg/d) 维持治疗,而在妊娠期间应避免使用吗替麦考酚酯。另外增加了对预后的推荐:AIH相关肝硬化患者应每6个月进行1次肝脏超声检查和血清甲胎蛋白水平测定,必要时行上腹部增强磁共振或增强CT检查。

2.1.2 《原发性胆汁性胆管炎的诊断和治疗指南(2021)》[6]

由原诊疗共识的15条增加至26条,(1)诊断与鉴别诊断新增:推荐影像学检查排除肝外或肝内大胆管梗阻;诊断中自身抗体检测除血清AMA/AMA-M2阳性外,增加其他PBC特异性自身抗体如抗gp210抗体、抗sp100抗体阳性。(2)新增奥贝胆酸(obeticholic acid, OCA)二线治疗:对熊去氧胆酸(UDCA)生化应答不佳的患者,可加用OCA进行联合治疗,剂量为5~10 mg/d。对于目前或既往有肝硬化失代偿事件(腹水、肝性脑病、食管胃静脉曲张破裂出血)、凝血功能异常及持续性血小板减少者,禁用OCA。代偿期肝硬化患者使用OCA,需严密监测疾病变化。(3)在特殊情况方面新增临床前PBC、男性、胆管消失综合征,①仅AMA或AMA-M2阳性,但肝脏生化(特别是ALP、GGT)正常,且无其他慢性肝损害证据者,尚无法诊断为PBC,应每年随访胆汁淤积的生化指标。对于有慢性肝损害临床证据、IgM升高、GGT升高者,可考虑行肝组织活检,明确是否存在PBC。②PBC-AIH重叠综合征的诊断,将巴黎标准中IgG≥2.0×正常值上限(ULN)降至IgG≥1.3×ULN,强调其中肝组织活检存在中-重度淋巴细胞、浆细胞性界面炎,是诊断重叠综合征必备条件。③男性和肝硬化是PBC患者发生肝细胞癌(HCC)的独立危险因素,需每6个月复查腹部超声和/或甲胎蛋白。(4)问题及展望中新增预后及评估部分可采用预后模型(如GLOBE模型,UK-PBC模型)来评估PBC患者经UDCA治疗后的临床预后。

2.1.3 《原发性硬化性胆管炎诊断及治疗指南(2021)》[7]

推荐意见由原诊疗共识的14条增至21条,为了利于鉴别PSC和IgG4相关硬化性胆管炎(IgG4-SC),也附有IgG4-SC的10条推荐意见。(1)PSC诊断方面除推荐的大胆管型PSC诊断标准,也推荐小胆管型PSC诊断标准。(2)合并症和并发症推荐中增加对于确诊PSC的患者,推荐行结肠镜检查并活检以评估是否合并炎症性肠病(inflammatory bowel disease, IBD),对于PSC伴发IBD患者,建议每年进行1次结肠镜检查,PSC不伴发IBD者每3年复查1次结肠镜建议。(3)合并胆囊息肉的PSC患者,若息肉存在高危因素(>8 mm),可行胆囊切除术。(4)治疗方面推荐对PSC患者UDCA治疗量较2015年共识中减少,推荐15 mg·kg-1·d-1治疗。(5)增加对预后评估推荐,可采用UKPSC、AOM、PREsTo等非侵入性评分模型对PSC患者的长期预后进行动态评估。

总之,更新的指南对复杂病例的诊断、鉴别诊断和治疗提出了更明确的推荐意见,为临床提供了充分依据。

2.2 自身抗体检测项目和技术的进展变化

绝大多数自身免疫性疾病(autoimmune diseases, AID)患者会产生自身抗体,包括AIH、PBC在内的许多AID,自身抗体均已作为诊断指标之一,部分自身抗体显示与疾病的预后、疗效相关[8-9]。因此,自身抗体成为临床诊治AID不可或缺的检测项目。

2.2.1 自身抗体检测技术现状及指南推荐意见

20世纪50年代诞生了免疫荧光技术,当时检测自身抗体的基质采用组织切片;20世纪70年代,一种人喉癌上皮细胞(Hep-2)作为基质的间接免疫荧光法(IIF)被应用于自身抗体的检测,大大提高了检测灵敏度。我国的临床实验室从20世纪90年代末开始引入商品化的IIF自身抗体检测试剂盒,以Hep-2细胞为基质检测ANA,联合动物肝、肾、胃等各种组织切片,可进行多种自身抗体检测。IIF至今依然是最主要的自身抗体检测方法。一种定性检测技术,线性免疫印迹类方法(LIA/IB/WB)在21世纪初在国内逐步开始应用。其可将多种抗原包被于同一个膜条上组合检测,有操作简捷、快速报告及收费适宜的特点,被国内许多实验室采用。酶联免疫吸附实验(ELISA)、速率比浊法、化学发光法等也在一些项目上应用,免疫磁珠及液相芯片等新的技术也正在或已经走上临床。

作者曾牵头对国内AILD相关自身抗体检测实验室进行质量评价调查。2018年全国27个省份的138家单位参与的调查结果显示,使用IIF检测AMA、ASMA的实验室分别占97.1 %和100.0 %;使用LIA检测AMA-M2抗体、gp210和sp100抗体的实验室分别占80.9 %、87.9 % 和88.0 %[10]。中国风湿病数据中心(CRDC)组织的自身抗体实验室间比对数据也显示,IIF、ELISA和线性免疫印迹法是目前我国自身抗体检测最常用的方法学。

虽然这些传统检测技术存在一定缺陷和局限性,需要改进,但在目前有关检测指南或疾病诊疗指南中依然得到认可和推荐。欧洲肝病学会发布的诊断、治疗指南中,ANA、SMA、LKM、LC-1、AMA等项目推荐IIF为常规检测技术,而抗-SLA则推荐ELISA或Western-Blot方法检测。美国肝病学会PBC指南中对AMA的检测方法,推荐IIF、免疫印迹、酶免法和磁珠法,既包括传统方法也推荐了新的定量技术[7-8]。

2.2.2 自身抗体定量检测

随着分子技术和生物信息学逐步应用于自身抗体和靶抗原的研究,自身抗体检测技术得到快速发展。包括从总抗体检测逐渐过渡到针对单一或特异性靶抗原自身抗体的检测;检测技术也在向减少人工操作、标准化和自动化以及定量方向发展。

自身抗体定量检测技术呈现多项目组合、检测通量和自动化程度较高等优势,不过,其临床应用在现阶段尚存一些问题有待解决[11]。例如:(1)检测结果是否真正达到定量?实际上,目前大部分自身抗体项目缺乏可供溯源的国际参考物质,即使少数项目有,由于价格等原因,国内也很少有实验室真正使用这些国际参考物质。因而,市售的参考品标准并非统一,产品的参考区间或者说检测结果的参考数值在不同实验室间的可比性并不高。(2)临床是否需要每一项自身抗体的定量结果?在AILD中,除gp210抗体与PBC预后有关[12]等报道外,多数自身抗体在长期疾病过程中血清浓度有无消长规律尚不确定,因此,增加成本来报告相对数值的临床价值有待研究。(3)鉴于国内地区间差距,自身抗体传统检测方法不会在短期内完全被取代。因此,改进传统技术,更好发挥其优势也应该是研究方向之一。

总之,自身抗体检测的自动化、规范化是发展趋势,仍需要更多实验室技术的比对、验证以及临床应用价值的深入探讨。

3. 问题与展望

随着我国病毒性肝炎被有效的控制或治愈,我国肝脏疾病的构成比发生了显著改变,AILD已经成为肝病领域关注和研究的热点之一。不过,真正认识和有效控制疾病还有很长的路要走。

我国AILD流行病学尚缺乏科学而规范的研究,目前,相关疾病的流行病学基本上是引用欧美国家的数据或者是国内局部的流行病学数据,缺乏国家层面的发病率、患病率的研究。期待有关学术组织能够担当起相应的工作,将我国AILD的流行情况进行较为系统和科学的调查研究。

AILD的病因和发病机制,包括遗传易感基因、表观遗传学、细胞免疫及肠道微生态等多方面,近年均取得很多研究进展[13-14],但仍有许多问题,如患者的早诊早治,延长患者的生存时间,提高患者生活质量;寻找AIH的诊断特异性标志物;PBC的治疗目标也可能提出更高的要求,甚至追求疾病的完全缓解等[15]。期待更多的科研成果能够积极转化于临床,促进临床诊治水平的更进一步提高。

志谢 感谢欧蒙亚太集团欧蒙研究院,感谢卢洁博士、冯冠英博士为数据查询、信息汇总所做的大量工作!

-

-

[1] The Committee of the Autoantibodies Detection of Rheumatology and Immunology Physicians Committee of Chinese Medical Doctor Association. Expert consensus on clinical application of autoantibodies detection in patients with autoimmune liver disease[J]. Chin J Intern Med, 2021, 60(7): 619-625. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20210114-00037.中国医师协会风湿免疫科医师分会自身抗体检测专业委员会. 自身免疫性肝病相关自身抗体检测的临床应用专家共识[J]. 中华内科杂志, 2021, 60(7): 619-625. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20210114-00037. [2] ALVAREZ F, BERG PA. BIANCHI FB, et al. International Autoimmune Hepatitis Group Report: Review of criteria for diagnosis of autoimmune hepatitis[J]. J Hepatol, 1999, 31(5): 929-938. DOI: 10.1016/s0168-8278(99)80297-9. [3] GALASKI J, CHRISTINA WN, SCHAKAT M, et al. Update of the simplified criteria for autoimmune hepatitis: Evaluation of the methodology for immunoserological testing[J]. J Hepatol, 2021, 74(2): 312-320. DOI: 10.1016/j.jhep.2020.07.032. [4] YAN HP, LIU YM, ZHANG HP. Introduction to 2015 International Symposium on Autoimmune Liver Disease[J]. Chin J Hepatol, 2015, 23(8): 32-35. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2015.10.000.闫惠平, 刘燕敏, 张海萍. 2015年肝脏自身免疫疾病国际会议简介[J]. 中华肝脏病杂志, 2015, 23(8): 32-35. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-3418.2015.10.000. [5] Chinese Society of Hepatology, Chinese Medical Association. Guidelines on the diagnosis and management of autoimmune hepatitis (2021)[J]. J Clin Hepatol, 2022, 38(1): 42-49. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20211112-00796.中华医学会肝病学分会. 自身免疫性肝炎诊断和治疗指南(2021)[J]. 临床肝胆病杂志, 2022, 38(1): 42-49. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20211112-00796. [6] Chinese Society of Hepatology, Chinese Medical Association. Guidelines on the diagnosis and management of primary biliary cholangitis (2021)[J]. J Clin Hepatol, 2022, 38(1): 35-41. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20211112-00794.中华医学会肝病学分会. 原发性胆汁性胆管炎的诊断和治疗指南(2021)[J]. 临床肝胆病杂志, 2022, 38(1): 35-41. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20211112-00794. [7] Chinese Society of Hepatology, Chinese Medical Association. Guidelines on the diagnosis and management of primary sclerosing cholangitis (2021)[J]. J Clin Hepatol, 2022, 38(1): 50-61. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20211109-00786.中华医学会肝病学分会. 原发性硬化性胆管炎诊断及治疗指南(2021)[J]. 临床肝胆病杂志, 2022, 38(1): 50-61. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20211109-00786. [8] European Association for the Study of the Liver. EASL Autoimmune hepatitis Clinical Practice Guideline[J]. J Hepatol, 2015, 63(4): 971-1004. DOI: 10.1016/j.jhep.2015.06.030. [9] LINDOR KD, BOWLUS CL, BOYER J, et al. Primary Biliary Cholangitis: 2021 practice guidance update from the American Association for the Study of Liver Diseases[J]. Hepatology, 2021. DOI: 10.1002/hep.32117.[Online ahead of print] [10] SHEN F, ZHANG HP, WANG J, et al. Detection of autoimmune liver disease related autoantibodies: A report from 2012-2018 national wide survey[J]. Chin J Rheumatol, 2020, 24(11): 736-742. DOI: 10.3760/cma.j.c141217-20200205-00041.沈芳, 张海萍, 王晶, 等. 2016-2018年全国自身免疫性肝病相关自身抗体检测质量调查评价[J]. 中华风湿病学杂志, 2020, 24(11): 736-742. DOI: 10.3760/cma.j.c141217-20200205-00041. [11] ZHONG RQ, YANG ZX. New era in autoantibodies detection: quantitation[J]. Chin J Lab Med, 2014, 37(8): 561-563. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-9158.2014.08.001.仲人前, 杨再兴. 自身抗体检测进入定量检测时代[J]. 中华检验医学杂志, 2014, 37(8): 561-563. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-9158.2014.08.001. [12] European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis[J]. J Hepatology, 2017, 67(1): 145-172. DOI: 10.1016/j.jhep.2017.03.022. [13] WEI Y, LI Y, YAN L, et al. Alterations of gut microbiome in autoimmune hepatitis[J]. Gut, 2020, 69(3): 569-577. DOI: 10.1136/gutjnl-2018-317836. [14] CZAJA AJ. Examining pathogenic concepts of autoimmune hepatitis for cues to future investigations and interventions[J]. World J Gastroenterol, 2019, 25(45): 6579- 6606. DOI: 10.3748/wjg.v25.i45.6579 [15] WANG L, HAN Y. Diagnosis and treatment of primary biliary cholangitis: Current status and challenges[J]. J Clin Hepatol, 2021, 37(10): 2257-2261. DOI: 10.3969/j.issn.1001-5256.2021.10.001. 期刊类型引用(5)

1. 孙大沙,王晗,田家华,吴楠,王海强. 中医药调控NF-κB及Nrf2通路干预自身免疫性肝炎的研究进展. 中医药学报. 2025(02): 115-122 .  百度学术

百度学术2. 洪海龙,占启川. 老年人自身免疫性肝病自身抗体谱的检测及临床特征. 中国卫生标准管理. 2024(01): 133-136 .  百度学术

百度学术3. 周晓玲,钟镇康,税典奎,张志杰,陈峭,李灿,李泽鹏,刘静,赵正孝,晁梁,刘莹,余静芳,覃凤传,宋征福,周娅妮,张丹璇,斯韬,张悦,韦宛华,王月明,潘益巧,吴腾,周琳,朱昱豪,阮博文,刘琳. 六经体质学说在慢性肝病全病程管理中的运用. 中西医结合肝病杂志. 2024(03): 193-198 .  百度学术

百度学术4. 赵娟,徐斌. 进修医师自身免疫性肝炎临床带教体会. 继续医学教育. 2023(06): 129-132 .  百度学术

百度学术5. 刘燕敏,段钟平. 重视胆源性肝脏疾病的治疗. 中华肝脏病杂志. 2022(07): 681-684 .  百度学术

百度学术其他类型引用(1)

-

PDF下载 ( 2771 KB)

PDF下载 ( 2771 KB)

下载:

下载:

下载:

下载:

百度学术

百度学术